技术分享:高果糖饮食通过机体代谢促进肿瘤生长

果糖是膳食中仅次于葡萄糖的第二丰富的糖类,具有口感好、甜度高、升糖指数低等优点,一度被认为是“健康糖”。在过去的几十年里,高果糖玉米糖浆作为甜味剂被广泛使用,果糖的消费量显著增加[1]。可是,越来越多的证据表明,膳食中的果糖可能作为燃料直接促进多种类型的肿瘤生长[2]。通常认为果糖是以细胞自主的方式促进肿瘤生长,与其相一致的是,一些恶性组织里过表达了果糖转运体GLUT2和GLUT5[3]。并且在特定条件下,一些体外培养的癌细胞可以直接利用果糖作为能量来源[4]。鉴于现代人日常饮食的果糖摄入快速增长,解析膳食果糖能否以及如何影响肿瘤生长显得尤为重要。然而,膳食果糖大部分由小肠和肝脏代谢,即便是高果糖饮食,也仅有相对少量的果糖进入体循环[5]。这就提出了一个疑问,当肿瘤位于果糖摄取有限的组织时,其能否直接利用膳食果糖来促进自身的生长。

2024年12月,Nature期刊报道了一项研究,发现果糖被肝脏等器官代谢成其他代谢物,为远端肿瘤提供营养,间接促进肿瘤生长。具体而言,癌细胞本身不表达或低表达果糖代谢酶酮己糖激酶(KHK),不能直接代谢利用果糖。而是利用机体的肝脏等果糖代谢组织,将果糖代谢转化为其他代谢物如溶血磷脂酰胆碱(LPC)进入体循环,随后被肿瘤摄取作为营养物质。抑制小鼠酮己糖激酶对癌细胞没有直接作用,但可降低体循环LPC水平,最终抑制高果糖饮食诱导的肿瘤生长。该研究揭示了果糖以细胞非自主方式促进肿瘤生长的机制,为治疗肿瘤提供了新的干预靶点[6]。

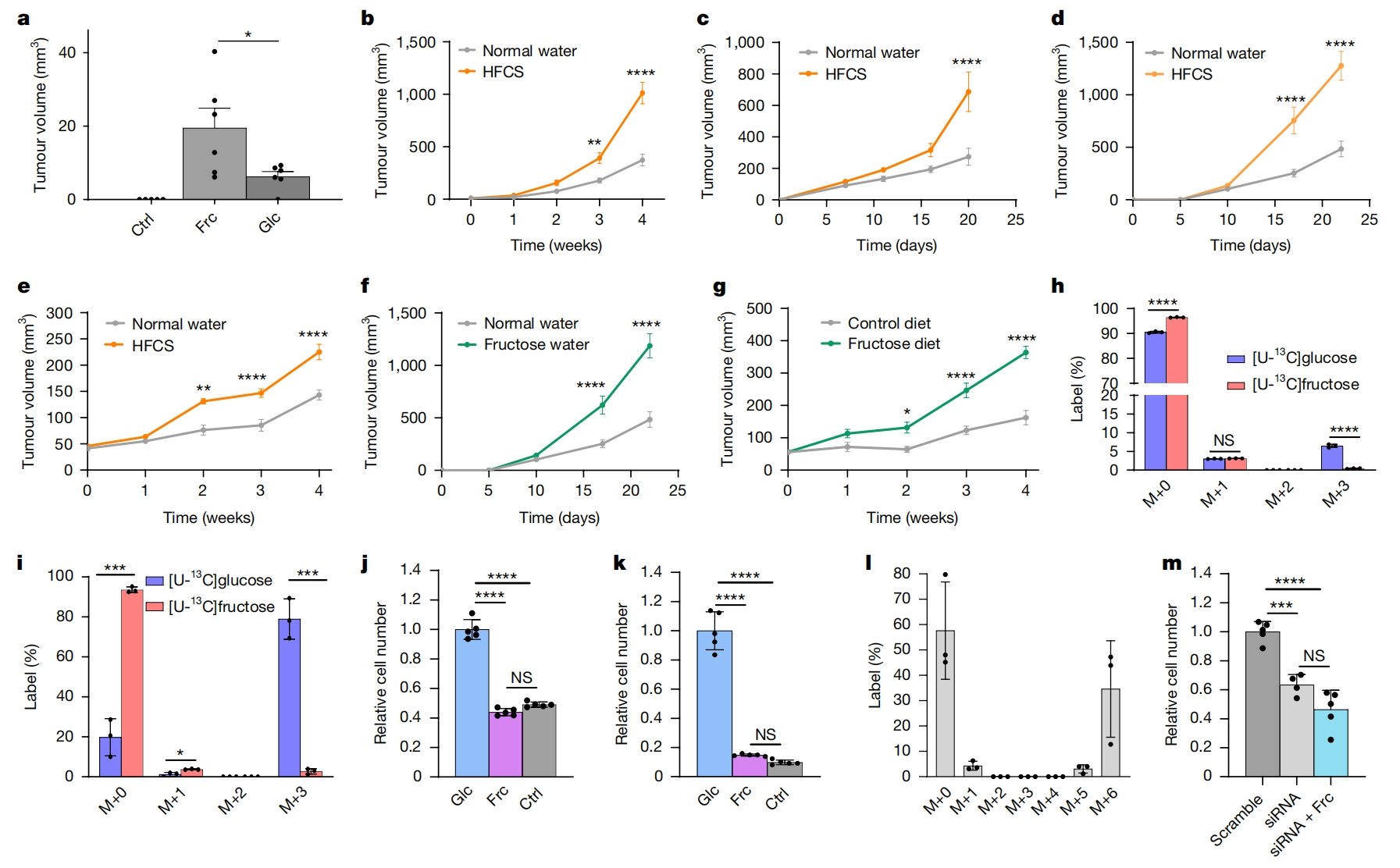

首先,研究者评估果糖对位于小肠和肝脏以外肿瘤的生长影响。选择了黑色素瘤斑马鱼模型(简称BRAF/p53),在黑色素细胞特异性mitfa启动子控制下表达人类BRAFv600E癌基因且p53缺陷[7]。饲养2周后,在果糖水中饲养的BRAF/p53斑马鱼出现肿瘤生长,而对照组没有(图一a)。接着,扩展到黑色素瘤小鼠模型,将BRAFv600E突变型Pten缺陷型黑色素瘤细胞皮下植入雌性C57BL/6小鼠体内,喂食20%的高果糖玉米糖浆(HFCS)溶液,对照组喂食标准水。结果发现,喂食HFCS的小鼠肿瘤生长更快(图一b)。此外,将E0771乳腺癌细胞和TC-1宫颈癌细胞分别植入雌性C57BL/6小鼠的乳腺脂肪垫和子宫颈中。与对照组相比,喂食HFCS同样导致两种肿瘤生长更快(图一c-d),也导致皮下接种CaSki细胞的裸鼠肿瘤生长更快(图一e)。为证实单一果糖足以促进小鼠的肿瘤生长,在TC-1和CaSki肿瘤造模小鼠中重复实验,分别喂食小鼠10%果糖溶液(图一f)或含有果糖的食物(图一g),发现单一添加的果糖促进小鼠体内的肿瘤生长得更快。以上数据表明,在多种小肠和肝脏以外的肿瘤模型中,膳食果糖会促进小鼠体内肿瘤的生长。

图一 膳食果糖促进体内肿瘤生长,但在体外不能被癌细胞有效代谢[6]

接着,研究者探究癌细胞能否直接消耗果糖。基于细胞在5 mM果糖体外培养4小时后会超过体内最大的果糖暴露量,采用5 mM [U-13C]果糖或葡萄糖培养测试多种癌症类型细胞系。结果显示,在BRAF/p53斑马鱼来源的黑色素瘤细胞(图一h)和CaSki癌细胞(图一i)中都检测到[U-13C]葡萄糖的广泛代谢,表现为乳酸中13C富集,而果糖代谢很少。在确保4天实验过程细胞不会耗尽糖的情况下,在两种细胞中添加10 mM果糖作为唯一糖源都比葡萄糖组的细胞增殖慢得多,与完全不添加糖的对照组相当(图一j-k)。在大多数生理环境下,血清葡萄糖浓度通常比餐后果糖浓度至少高一个数量级,使得组织不会仅接触到果糖。因此,研究者评估葡萄糖能否协同果糖促进癌症细胞的增殖。结果发现,即使在含有葡萄糖的培养基中添加超生理水平的果糖也不会增加癌症细胞的增殖,果糖对葡萄糖代谢也没有影响。尽管多元醇通路在这些细胞中激活,但其产生的果糖与细胞增殖无关(图一l-m)。以上数据表明,果糖不是作为燃料直接促进肿瘤细胞增殖。

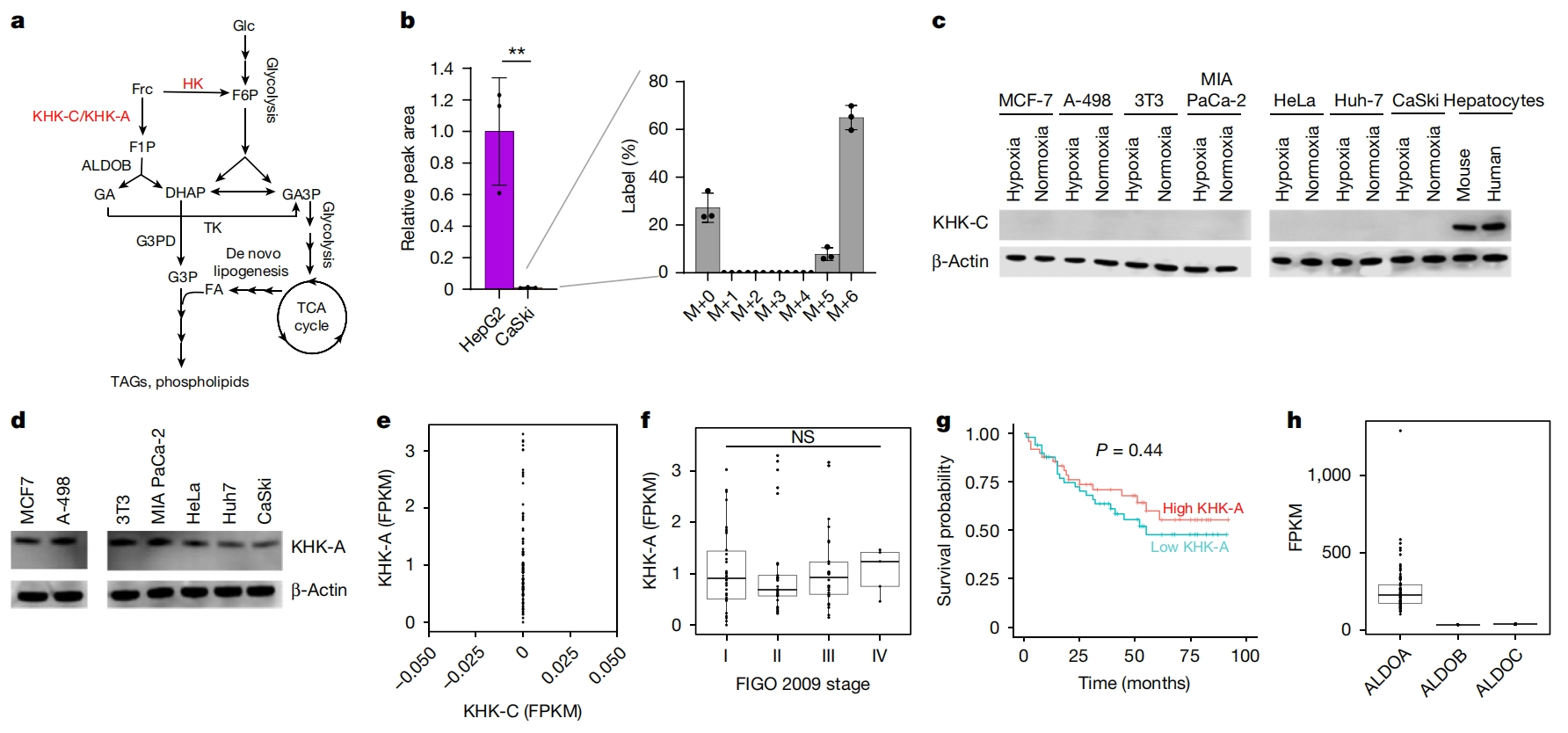

果糖可通过两种酶进入能量代谢:酮己糖激酶(KHK)或己糖激酶(图二a)。CaSki癌细胞添加5 mM [U-13C]果糖后,与肝细胞癌HepG2相比仅能检测到很低水平的13C标记果糖1-磷酸,表明CaSki细胞中KHK活性很低(图二b)。KHK已知有两种亚型KHK-A和KHK-C。KHK-C在肝脏和小肠等主要果糖代谢组织中表达水平较高,而KHK-A表达水平较低,且KHK-A仅有微弱的催化果糖代谢的作用。于是,研究者测定两者的水平,发现评估的所有癌细胞系在常氧或缺氧条件下均不表达KHK-C(图二c),而都表达KHK-A(图二d),表明这些癌细胞不足以实现果糖的广泛代谢。进一步使用KHK抑制剂PF-06835919处理CaSki细胞,没有观察到细胞增殖变化,表明KHK-A生产的果糖1-磷酸对细胞增殖并不重要。分析子宫颈癌患者的肿瘤,发现其KHK-A和KHK-C水平与细胞培养结果相一致(图二e–h)。以上数据表明,这些癌细胞表达KHK-A但不表达KHK-C,而KHK-A活性不影响癌细胞的增殖。

图二 癌细胞表达KHK-A,但不表达KHK-C[6]

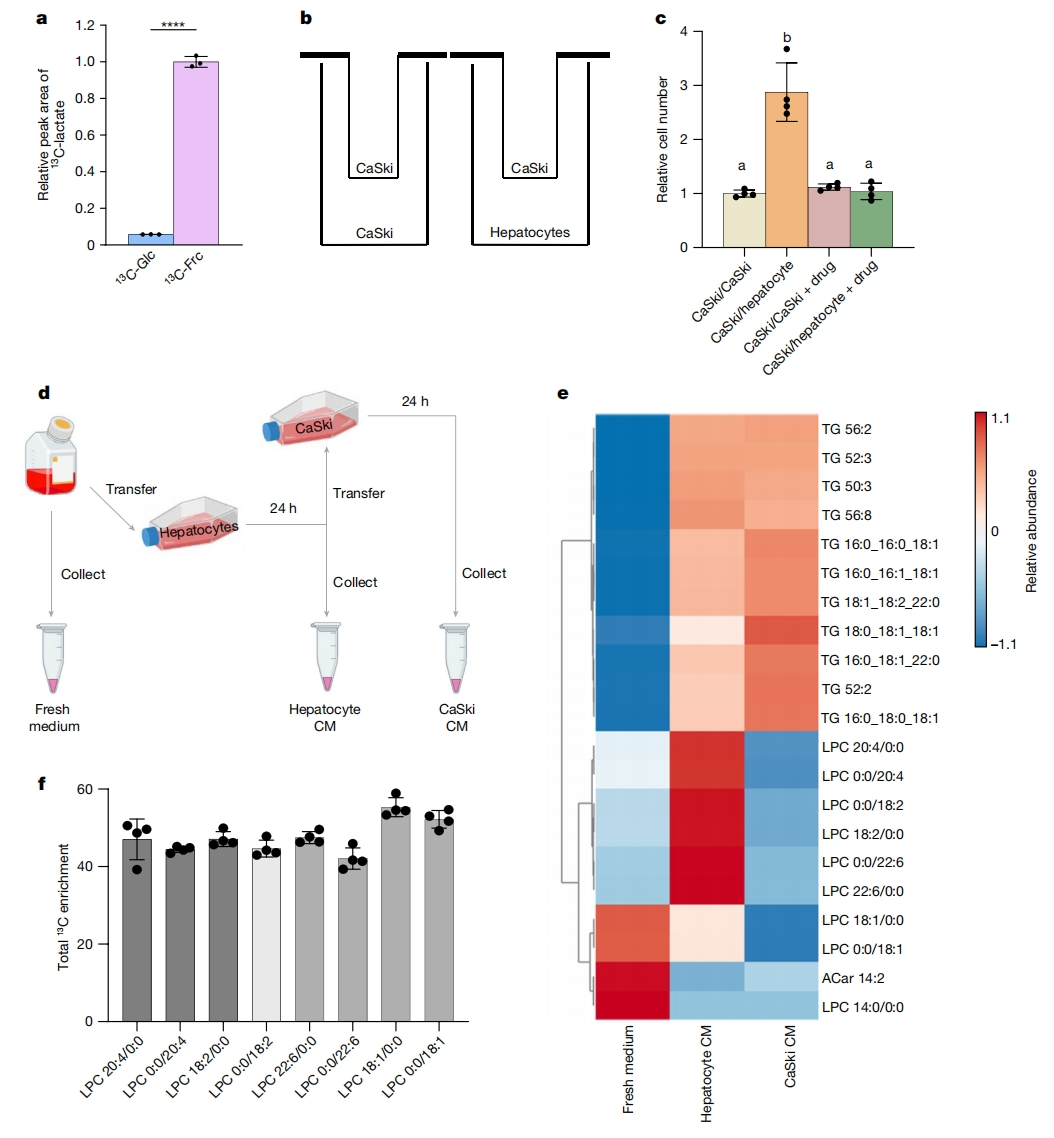

鉴于癌细胞不能直接有效利用果糖,研究者推测果糖是被肝脏等表达KHK-C的组织代谢物转移来促进肿瘤生长。事实上与5 mM [U-13C]葡萄糖相比,添加5 mM [U-13C]果糖到小鼠原代肝细胞时,13C标记的乳酸盐排泄量显著提高(图三a)。为了模拟肝脏是否可以将果糖转化为远端癌细胞的可用营养物质,使用Transwell系统将CaSki癌细胞与小鼠原代肝细胞共同培养(图三b)。在DMEM中培养细胞,10 mM果糖是唯一的糖源。当CaSki细胞与肝细胞共培养时,它们的增殖率比对照组增加了几倍,而KHK抑制剂PF-06835919的处理抑制了增殖作用(图三c),说明表达KHK-C的细胞(如肝细胞)中的果糖代谢可以支持远端癌症细胞的增殖。进一步使用LC-MS代谢组学评估哪些营养物质有助于增殖。将新鲜培养基与肝细胞条件培养基相比较可揭示肝细胞代谢果糖后释放了哪些代谢产物,而将肝细胞条件培养基与CaSki细胞条件培养基相比较可揭示CaSki细胞消耗了哪些代谢产物(图三d)。分析了300多种不同的脂质,只有21种在三个样本类别中显示出统计学上的显著变化,其中只有溶血磷脂酰胆碱(LPC)被CaSki细胞大量消耗(图三e)。肝细胞的果糖代谢可以支持这一过程,在添加[U-13C]果糖后,多种LPC被13C标记(图三f)。以上数据表明,肝细胞代谢果糖转化为其他营养物质供远端癌细胞利用。

图三 肝细胞代谢果糖转化为其他营养物质支持癌细胞增殖[6]

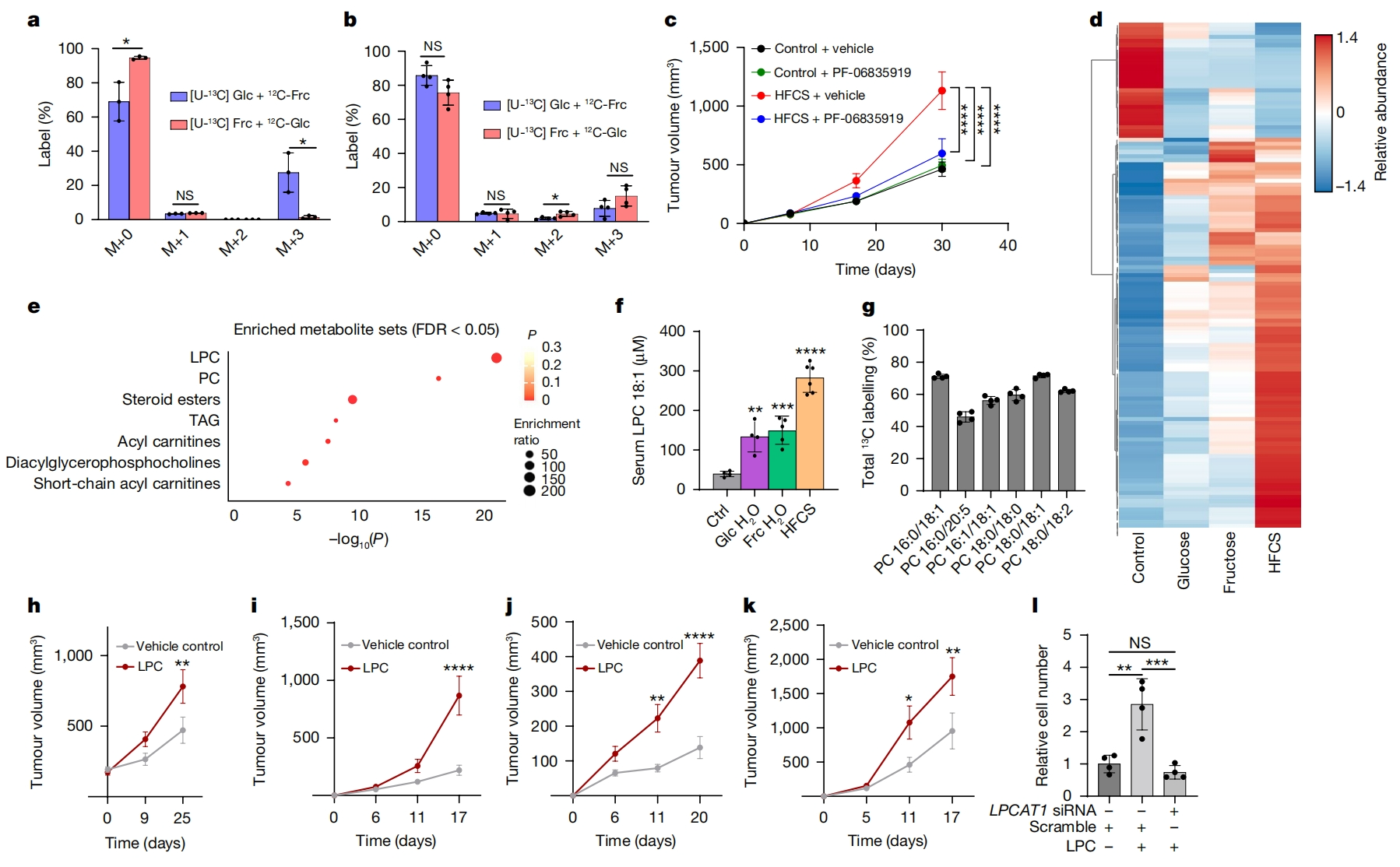

最后,研究者进行体内验证。将[U-13C]标记葡萄糖与果糖1:1混合,或者[U-13C]标记果糖与葡萄糖1:1混合,直接注射到小鼠肿瘤中。20分钟后,收集肿瘤进行分析,观察到葡萄糖标记的广泛利用,但果糖代谢标记很少(图四a)。另外,将混合物通过小鼠口服灌胃,却在肿瘤中检测到葡萄糖与果糖相似的代谢(图四b)。为评估全身性抑制KHK-C对肿瘤生长的影响,小鼠每天服用50 mg/kg剂量的PF-06835919。正如预期,HFCS饮食小鼠施用该药物可显著降低肿瘤生长,但对正常饮食小鼠的肿瘤生长没有影响(图四c)。使用LC-MS分析小鼠血清中的脂质代谢产物,小鼠分别喂食10%葡萄糖水、10%果糖水或20% HFCS。与对照组相比,128种脂质代谢物有统计学上的显著变化(图四d)。代谢组富集分析表明,HFCS饮食小鼠的脂质类主要富集在LPC(图四e),变化最大的前五种脂质中,四种是LPC(图四d)。在这些LPC中,含有18:1的LPC以最高浓度存在于血清中[8]。确实喂食葡萄糖或果糖都导致血清LPC 18:1的增加,而喂食HFCS诱导了最高的血清水平(图四f)。为表征LPC 18:1在癌细胞内的代谢命运,在5%[U-13C]果糖水喂食小鼠120小时后,检测到TC-1肿瘤中磷脂酰胆碱(PC)的13C富集(图四g)。在4种肿瘤造模小鼠中,同时给予LPC 18:1,发现LPC处理增加了所有受试小鼠肿瘤的生长(图四h-k)。LPC可以通过溶血磷脂酰胆碱酰基转移酶(LPCAT)催化的一步反应转化为PC[9]。当敲降LPCAT1后,可以阻止LPC增强的CaSki细胞增殖(图四l)。以上数据表明,果糖代谢产生的循环LPC水平的增加,促进了远端肿瘤的生长。

图四 机体果糖代谢驱动远端肿瘤生长[6]

综上所述,该研究利用多种肿瘤造模小鼠,证实膳食果糖通过一种细胞非自主机制促进了肿瘤细胞的生长。癌细胞自身不表达或低表达果糖代谢酶酮己糖激酶(KHK),而是通过表达KHK-C的组织如肝脏将果糖分解为其他代谢物作为营养物质,如溶血磷脂酰胆碱(LPC)。该研究为治疗肿瘤提供了一个潜在靶点,以及饮食干预新途径。

GTP研发中心拥有自主知识产权的“人造精子细胞”介导的半克隆技术,可在体外实现“人造精子细胞”的多位点改造并进行功能元件测试,最后将“人造精子细胞”通过卵母细胞注射可以一步法获得基因改造小鼠。基于“人造精子细胞”单倍体打靶高效率的优势,可快速构建定制化小鼠,如基因组安全位点大片段敲入、条件性基因敲除/敲入和人源化基因改造等。多个复杂调控元件可以通过多次体外细胞打靶构建在同一株“人造精子细胞”中,经细胞水平质控后,一步法获得基因改造小鼠。

如有需要欢迎联系我们,GTP研发中心将竭诚为您设计最佳方案,制定专属于您的基因改造小鼠。

网址:http://www.sibcb.ac.cn/gtp/

地址:上海市岳阳路320号

责任编辑:甜点

新媒体运营:suway

参考文献

1. Vos MB, Kimmons JE, Gillespie C, Welsh J, Blanck HM: Dietary fructose consumption among US children and adults: the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Medscape journal of medicine 2008, 10(7):160.

2. Jeong S, Savino AM, Chirayil R, Barin E, Cheng Y, Park SM, Schurer A, Mullarky E, Cantley LC, Kharas MG et al: High Fructose Drives the Serine Synthesis Pathway in Acute Myeloid Leukemic Cells. Cell Metab 2021, 33(1):145-159.e146.

3. Godoy A, Ulloa V, Rodríguez F, Reinicke K, Yañez AJ, García Mde L, Medina RA, Carrasco M, Barberis S, Castro T et al: Differential subcellular distribution of glucose transporters GLUT1-6 and GLUT9 in human cancer: ultrastructural localization of GLUT1 and GLUT5 in breast tumor tissues. Journal of cellular physiology 2006, 207(3):614-627.

4. Nakagawa T, Lanaspa MA, Millan IS, Fini M, Rivard CJ, Sanchez-Lozada LG, Andres-Hernando A, Tolan DR, Johnson RJ: Fructose contributes to the Warburg effect for cancer growth. Cancer & metabolism 2020, 8:16.

5. Douard V, Ferraris RP: The role of fructose transporters in diseases linked to excessive fructose intake. J Physiol 2013, 591(2):401-414.

6. Fowle-Grider R, Rowles JL, 3rd, Shen I, Wang Y, Schwaiger-Haber M, Dunham AJ, Jayachandran K, Inkman M, Zahner M, Naser FJ et al: Dietary fructose enhances tumour growth indirectly via interorgan lipid transfer. Nature 2024, 636(8043):737-744.

7. Patton EE, Widlund HR, Kutok JL, Kopani KR, Amatruda JF, Murphey RD, Berghmans S, Mayhall EA, Traver D, Fletcher CD et al: BRAF mutations are sufficient to promote nevi formation and cooperate with p53 in the genesis of melanoma. Current biology : CB 2005, 15(3):249-254.

8. Herman MA, Birnbaum MJ: Molecular aspects of fructose metabolism and metabolic disease. Cell metabolism 2021, 33(12):2329-2354.

9. Law SH, Chan ML, Marathe GK, Parveen F, Chen CH, Ke LY: An Updated Review of Lysophosphatidylcholine Metabolism in Human Diseases. International journal of molecular sciences 2019, 20(5).